sawitsetara.co - JAKARTA - Kelapa sawit telah menjadi salah satu komoditas paling menentukan dalam perjalanan ekonomi Indonesia kontemporer. Ia hadir bukan hanya sebagai sumber devisa dan penggerak ekspor, tetapi juga sebagai kekuatan yang membentuk ulang struktur agraria, tata ruang wilayah, hubungan sosial pedesaan, dan arah pembangunan nasional.

Namun justru karena perannya yang begitu besar, perkelapasawitan kerap diperlakukan secara ahistoris, teknokratis, dan reduktif—dipahami semata sebagai persoalan produksi, pasar, atau keberlanjutan lingkungan yang terfragmentasi.

Tulisan ini lahir dari keyakinan bahwa perkelapasawitan Indonesia tidak dapat dipahami secara utuh tanpa membaca ulang asal-usulnya, model ekonomi yang melandasinya, serta implikasinya terhadap struktur kekuasaan, nilai tambah, dan masa depan bangsa. Sawit bukan hanya komoditas; ia adalah cermin pilihan-pilihan peradaban yang kita ambil—atau gagal kita ambil—sejak masa kolonial hingga hari ini.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas paling transformatif dalam sejarah ekonomi dan spasial Indonesia modern. Dalam kurun waktu kurang dari satu abad, sawit bukan hanya menjelma sebagai tulang punggung devisa dan ekspor nasional, tetapi juga sebagai kekuatan yang membentuk ulang struktur agraria, ekologi, dan tata ruang wilayah Indonesia. Tidak ada komoditas pertanian lain yang mampu mengubah lanskap pedesaan tropika—dari Sumatra hingga Papua—secepat dan sedalam kelapa sawit.

Namun, di balik narasi keberhasilan ekonomi tersebut, terdapat pertanyaan fundamental: bagaimana perkelapasawitan Indonesia berkembang, dan apa implikasi strukturalnya terhadap tata ruang wilayah serta fondasi sosial-ekologis bangsa? Esai ini menempatkan sawit bukan sekadar sebagai komoditas, melainkan sebagai arsitektur spasial yang mengarahkan ulang orientasi pembangunan nasional.

Asal-Usul Perkelapasawitan Indonesia: Dari Botani Kolonial ke Proyek Ekonomi

Kelapa sawit (Elaeis guineensis) bukan tanaman asli Nusantara. Ia berasal dari Afrika Barat dan masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-19 melalui eksperimen botani kolonial Belanda. Pada tahap awal, sawit hanyalah tanaman percobaan, belum memiliki signifikansi ekonomi strategis.

Sawit mulai dipandang sebagai komoditas bernilai ketika perkebunan besar kolonial menemukan keunggulan agronomisnya: produktivitas minyak yang tinggi per hektar, stabilitas permintaan global, dan kesesuaian dengan agroekologi tropika basah. Meski demikian, hingga dekade 1960-an, peran sawit masih terbatas dan terkonsentrasi di Sumatera Utara, berdampingan dengan komoditas perkebunan kolonial lain.

Penting dicatat bahwa sejak awal, sawit bukan lahir dari sistem agraria tradisional Nusantara, melainkan sebagai proyek agribisnis modern yang bersifat eksogen, dengan logika produksi, kepemilikan, dan tata ruang yang berbeda dari pertanian pangan rakyat.

Perkembangan Perkelapasawitan: Dari Negara ke Pasar

1. Fase Negara-Driven (1970–1990)

Lonjakan besar perkelapasawitan dimulai pada era Orde Baru. Melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR), negara menjadikan sawit sebagai instrumen pembangunan wilayah luar Jawa, penciptaan lapangan kerja, dan integrasi petani kecil ke ekonomi pasar.

Pada fase ini, ekspansi sawit relatif terkendali secara spasial dan kelembagaan. Negara masih berperan sebagai perancang arah pembangunan, termasuk infrastruktur dan lokasi. Namun sejak saat itu pula, sawit mulai menjadi faktor penting dalam konversi ruang hutan dan lahan campuran menjadi lanskap monokultur permanen.

2. Fase Ekspansi Pasar dan Desentralisasi (1990–2010)

Memasuki 1990-an, liberalisasi ekonomi dan globalisasi komoditas mengubah watak perkelapasawitan secara mendasar. Sawit bertransformasi dari proyek pembangunan menjadi kendaraan akumulasi kapital. Desentralisasi pasca-1998 semakin mempercepat proses ini, ketika pemerintah daerah berlomba memberikan izin usaha perkebunan sebagai sumber PAD.

Dalam periode ini, ekspansi sawit menjadi lebih masif dan tidak selalu selaras dengan rencana tata ruang. Sawit bergerak keluar dari Sumatera menuju Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, sering kali melampaui kapasitas negara dalam mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah.

3. Fase Maturitas dan Ketegangan Spasial (2010–sekarang)

Sejak 2010-an, perkelapasawitan memasuki fase maturitas. Luas tanam mendekati jenuh, konflik lahan meningkat, tekanan ekologis dan politik internasional menguat. Namun pada titik ini, struktur tata ruang sawit sudah terlanjur terpatri dalam geografi ekonomi Indonesia.

Dampak Perkelapasawitan terhadap Tata Ruang Wilayah

1. Monokultur dan Penguncian Ruang

Sawit mengubah ruang pedesaan yang semula multifungsi—hutan, ladang, kebun campuran, sungai, dan pemukiman—menjadi ruang monofungsi. Monokultur sawit bersifat jangka panjang dan rigid, mengunci ruang wilayah dalam satu fungsi ekonomi dan mengurangi daya lenting ekologis maupun sosial.

2. Polarisasi Spasial dan Ketergantungan Wilayah

Wilayah sawit seringkali tampak makmur secara kasat mata, namun nilai tambah utamanya mengalir keluar wilayah dalam bentuk ekspor dan keuntungan korporasi. Desa-desa sawit menjadi rentan terhadap fluktuasi harga global dan kehilangan basis ekonomi alternatif.

3. Tekanan terhadap Agraria Rakyat

Ekspansi sawit beriringan dengan naiknya harga tanah dan konversi lahan, yang menekan pertanian pangan rakyat dan mempercepat fragmentasi lahan petani kecil non-sawit.

Sawit, Sawah, dan Reorientasi Tata Ruang Nasional

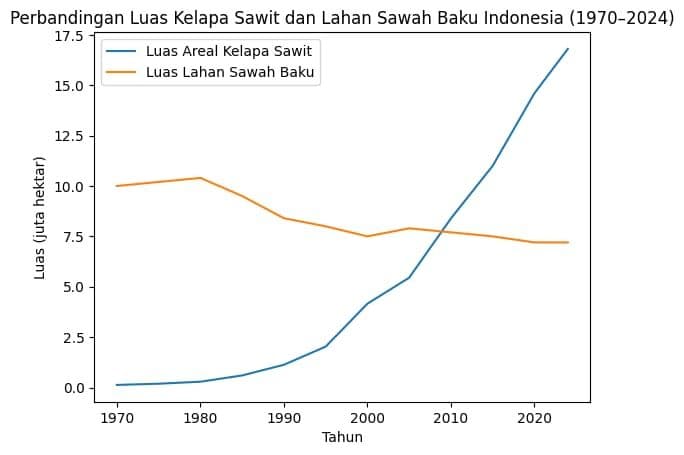

Gambar: Perkembangan luas areal kelapa sawit vs luas lahan sawah baku Indonesia 1970-2024

Sejak 1970, dinamika penggunaan lahan pertanian Indonesia memperlihatkan dua lintasan yang kian divergen. Pada awal periode tersebut, lahan baku sawah—fondasi ekonomi pangan dan kebudayaan agraris—berada pada kisaran sepuluh juta hektar, sementara areal kelapa sawit masih sangat terbatas.

Namun sejak 1980-an, dengan dukungan kebijakan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) ekspansi sawit melaju cepat, sementara lahan baku sawah tidak mengalami perluasan berarti. Bahkan sejak awal 1990-an, luas sawah nasional cenderung stagnan dan kemudian menyusut. Titik balik simbolik terjadi sekitar akhir dekade 2000-an, ketika luas areal kelapa sawit melampaui luas lahan baku sawah. Peristiwa ini menandai perubahan orientasi tata ruang agraria Indonesia: dari ruang pangan menuju ruang komoditas ekspor.

Pasca titik tersebut, divergensi semakin tajam. Hingga pertengahan dekade 2020-an, sawit berkembang hingga lebih dari enam belas juta hektar setara dengan 1.63 kali lipat luas wilayah negara Korea Selatan, sementara lahan baku sawah bertahan di kisaran tujuh hingga delapan juta hektar. Sawit, sebagai tanaman monokultur berumur panjang, mengunci fungsi ruang selama puluhan tahun, sementara berkurangnya ruang sawah mengurangi fleksibilitas wilayah dalam menghadapi tekanan demografi, iklim, dan krisis pangan.

Reorientasi tata ruang ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan deindustrialisasi prematur. Ketika sektor industri gagal menjadi penyerap utama tenaga kerja, ruang pedesaan dipaksa menanggung beban penyerapan angkatan kerja. Sawit berfungsi sebagai substitusi industrialisasi wilayah: menyediakan pekerjaan dan pendapatan, tetapi tanpa menciptakan transformasi struktural, densitas ekonomi, dan diversifikasi keterampilan.

Dengan demikian, relasi sawit dan sawah mencerminkan pilihan pembangunan spasial nasional. Tata ruang Indonesia bergerak menjauh dari basis pangan dan mendekat pada ekonomi ekstraksi komoditas global—dengan implikasi jangka panjang bagi kedaulatan pangan, keberlanjutan ekologis, dan struktur sosial pedesaan.

Sawit dan Arah Peradaban Spasial Indonesia

Perkelapasawitan Indonesia adalah fakta sejarah yang tidak dapat dihapus, tetapi dampaknya terhadap tata ruang wilayah harus dibaca secara kritis dan struktural. Sawit bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan kekuatan pembentuk ruang dan arah peradaban.

Tantangan ke depan bukan semata membatasi atau memperluas sawit, melainkan menata ulang hubungan antara ruang pangan, ruang komoditas, dan ruang industri. Tanpa reindustrialisasi yang menyerap tenaga kerja dan tanpa penguatan ruang pangan, tata ruang nasional akan terus bergerak dalam ketegangan antara pertumbuhan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang.

Dalam konteks inilah, sawit harus ditempatkan bukan sebagai tujuan akhir pembangunan, melainkan sebagai bagian dari pilihan strategis yang menentukan masa depan peradaban Indonesia.

*Penulis adalah Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan, Ph.D., Rektor IKOPIN University sejak 29 Mei 2023 untuk periode 2023–2027. Ia dikenal sebagai ekonom pertanian yang menaruh perhatian pada penguatan ekosistem perkoperasian dan tata kelola kebijakan publik.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *